Ein Tag ist ein Jahr ist ein Leben.

一天是一年是一生。

——Jürgen Trimborn 著,法斯宾德传记标题

2023年2月底,我们一家四口利用孩子们的冬假去了维也纳和慕尼黑旅游。自然,所有旅行计划都是由身为德语文化迷的我提出并安排的。尽管我们只预订了在慕尼黑停留两天的旅程,在我的强烈要求下,全家还是挤出时间,于2月24日一早乘出租车来到郊区的圣格奥尔格教堂——这也是我们抵达慕尼黑后的头一个行程。驶抵小小的教堂院落门口时,司机似乎对于我们这几张亚洲面孔的目的地感到惊愕,两个孩子也懵懂着,不清楚我们为何要来到这处冷冷清清的地方。我向他们解释:“妈妈要来向一个对我很重要的德国电影导演致敬。”是的,在群星璀璨的二十世纪欧洲电影大师当中,法斯宾德是与我的精神世界有最紧密联系的那一位。

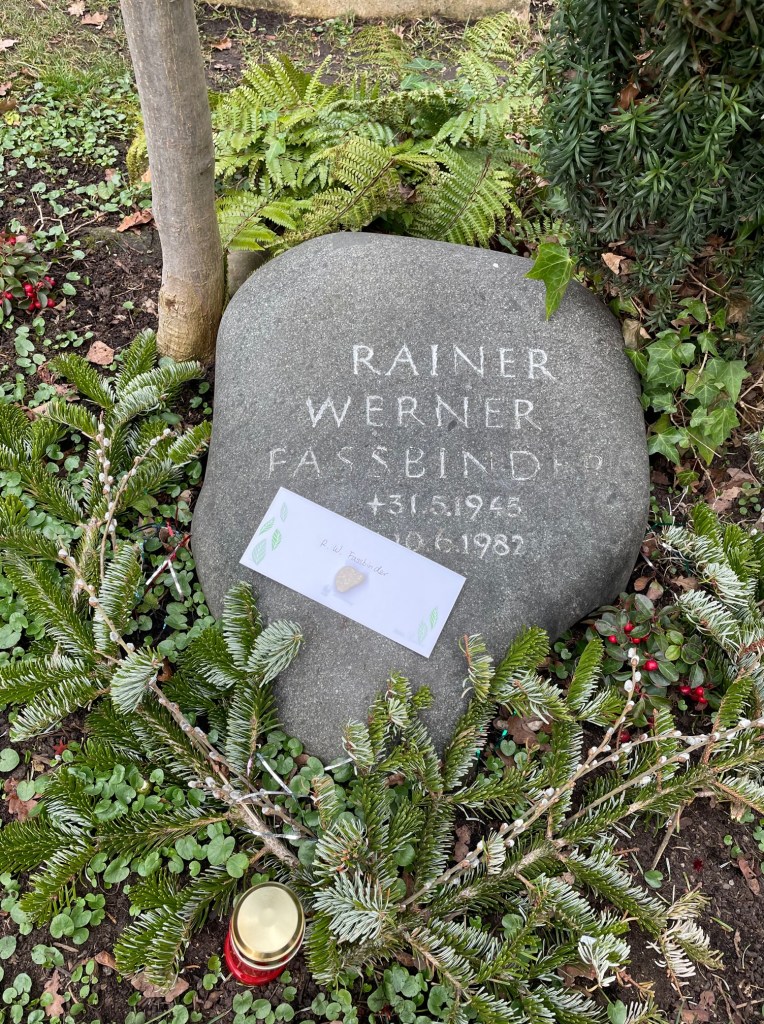

我在法斯宾德的墓碑上留下手写粉丝信

2023年冬春相交的那天,无声的细雨让圣格奥尔格教堂前那片小小的墓园显得尤其安静,然而我的心却被不断涌上的思绪之浪拍击着。感到无聊的孩子们不停地催我离开,而一向对法国文化更有感觉的丈夫还在耐着性子为我与法斯宾德的墓碑拍照留影。与此同时,我心里浮现着我与这位生命早早陨落的艺术奇才的长久缘分:从在大学图书馆的放映厅里通过《爱比死更冷》结缘,到被《玛丽娅·布劳恩的婚姻》震动得哑口无言,再到深深打动我的名著改编版《寂寞芳心》和充满鲜明阶级意识的《卡斯特婆婆升天记》,以至后来,表现性少数个体的《十三个月亮》被我认定为不世出的杰作。在成年后身为电影迷的日子里,我逐渐熟悉并喜欢上了法斯宾德影片中的剧场感、批判性和哲学意味,他独具个人特色的女性主义,以及冷漠抽离之感中蕴含的颇为整体化也颇为现代性的疼痛。出于崇拜和亲近,多年来我都把法斯宾德视为我在1秒24格的光影世界里找到的灵魂伴侣,还给他取了绰号“法胖”——没错,他是个胖子。而且他还说德语,多好!

在慕尼黑导演舞台剧出身的法胖,从不吝于让自身形象呈现于自己的作品里,他甚至也曾在施隆多夫1970年的《太阳神》中作为主角出镜。《爱比死更冷》即是法斯宾德自导自演的早期作品;在《十三个月亮》里,他则出现在人物的电视屏幕里;另一部作品(据网友提供的信息,是《玛丽娅·布劳恩的婚姻》,但我还未及查证)里,他饰演一个贩售色情图片的过客;而在1975年的《狐及其友》中,他担纲主角并有全裸镜头。习惯了法斯宾德以出镜的方式给自己的电影打上作者标签,再看到某些影片中他本人并未现身,就会叫人想要探究个中缘由。引发我思考的,便是分别在1975年和1976年问世的两部电影:《恐惧中的恐惧》及《中国轮盘》。我注意到,两部片子里均有孩童形象,并且在后者当中,十几岁的小主人公还是当之无愧的主角。当我把两部影片并置在一起去看待,我感到自己好像发现了法斯宾德在光天化日下呈给观众的秘密:法胖以孩童角色作为他自己的“世另我”(alter-ego),在两部作品中叙写了俄狄浦斯的成长和复仇故事,更令人惊艳的地方在于,故事的主角是一个雌雄同体的当代俄狄浦斯。

《恐惧中的恐惧》:雌雄同体的母亲和女儿

《恐惧中的恐惧》讲了一个有关产后抑郁的故事:西德的家庭妇女玛戈与丈夫和大约五六岁的女儿Bibi生活在一起,她的母亲和妹妹也住在同一栋公寓楼里。怀着二胎,玛戈在家中反复经历着事物在眼中的扭曲变形,她感到自己因怀孕而变得歇斯底里并失去了自我。儿子出生后,情况也并未好转,玛戈日日服用镇静剂,觉得自己要疯掉了,而丈夫和母亲却并不理解她到底恐惧于什么。玛戈被药店医生引诱,短暂地与之出轨,后某一天在家割腕。被救回来后,精神科大夫将玛戈诊断为精神分裂症。玛戈住院接受了“睡眠治疗”。出院前,女主治医生单独告诉丈夫,玛戈没有精神分裂,她只是抑郁了;又问玛戈,有什么爱好(玛戈说是打字),嘱咐她回家后要找一项爱好来从事。某日玛戈正在家里的打字机前忙碌,邻居带来她的熟人鲍尔先生自杀的消息。电影结束于从玛戈的窗框可以看到的对面大楼,当时正有两个人抬着鲍尔先生的尸体走出来,把他抬入运尸车里。

此片把焦点瞄准产后抑郁,它对生育期女性的关注无愧于我曾以戏谑口吻给法斯宾德贴上的标签:在看了不少他的片子之后,我把他称作一位“妇女之友”导演。可是这部置景简单(外景仅有玛戈家楼外的那条街,内景即玛戈家的公寓室内)、情节也并不复杂的小品式电影让我感受到了它巨大的能量。观众看到,除玛戈的丈夫、母亲和妹妹之外,还有几个人物反复出场,按出场顺序,他们是:熟人鲍尔先生,邻居Karli,还有药房的Merck医生。恰如本片单调的场景提示着玛戈内心世界的荒芜,很明显,这三个男性角色也以外化的形式,通过玛戈与他们各自形成的关系表达着这位年轻母亲的内心声音。在她割腕后,Karli送来一束花,Karli对她的关心即是玛戈本人善良、亲切的那一面的反映。诱惑玛戈出轨的Merck医生则可以被看作是她心中不守规则和追求反叛的部分。而总是缄默不言却总与玛戈偶遇的鲍尔先生,更像是她的自我所分裂出来的一个形象。

这里可以提一个很有意思的问题:为何玛戈的内心世界要由三位男性人物来表现呢?我认为,这便是法斯宾德所直白告诉观众的秘密:玛戈是雌雄同体的。而我们不妨推测,也许正因法胖对他自己雌雄同体的认知(我们都知道当法胖在世时,双性恋仍是惊世骇俗的事情,可他对自己的性取向毫不避讳),他才会带着这么大的悲悯来冷静地呈现玛戈这一女性形象以及她的周遭生活。电影临近结尾时,导演就这一点给了观众更大的提示。在邻居带来鲍尔先生自杀的消息之前,是玛戈从精神病院出院的情节。这一段尽管很短,却安排了一个新的女性角色出场——玛戈的同病房病友Edda。玛戈与Edda告别,跟丈夫一起离开了,但是导演在这时给了Edda一个站在阳台上挥手的镜头。丈夫带玛戈驱车离去后,镜头又回到了阳台上的Edda身上,这个细节使我确信法斯宾德想告诉观众,Edda是玛戈留在医院的“疯癫”的自我,也是她的女性自我。接下来间接表现的鲍尔先生自杀则很有可能是在表达,玛戈“抑郁”的自我死去了,同时这也是一个男性自我,他的世俗性(跟精神病院对照而言)象征着玛戈融入正常生活的努力。Edda和鲍尔先生,他们就是对玛戈的雌雄同体性的具象化呈现。在这个意义上,《恐惧中的恐惧》是一部悲凉至极的电影,因为玛戈既抛弃了她的女性自我,也失去了她的男性自我,她先后丧失了自己内部的两个真实自我。而在她贫瘠的心灵世界里,还会有其他的自我吗?

与母亲的形象相对照,本片还塑造了另一个雌雄同体的角色,那便是小女孩Bibi。不得不说,在影片进行了快七十分钟时,我才正确判断出Bibi的性别。母亲割腕后去药店包扎,在她回到家被亲人包围的场景里,Bibi穿着一件白色睡裙。而此前她每次出场,虽然留着披肩发,却总穿得很“朋克”,比如牛仔喇叭裤和缺少装饰的单色上衣。如果不是在德语地区长期居住过的人,确实也弄不清“Bibi”到底是男孩名还是女孩名,因此在观看影片的第一个小时,我一直以为Bibi是个小男孩儿。Bibi的形象给我带来的困惑让我联想到,法胖本人并未在片中现身。他不需要以一个成年男胖子的形象出场,是由于他悄悄地把自己放在了小女孩儿Bibi的位置。我想起在《法斯宾德的世界》这本传记里曾见过的法胖幼年照片,和Bibi这个孩子非常相像。本片中,幼小的Bibi眼睁睁地看着心理恶疾将她的母亲吞噬,自己却无能为力。《恐惧中的恐惧》不止是一部反映婚育女性不佳处境的电影,它也不遗余力地展现了儿童的心灵创伤。我觉得这个故事除了映射出法斯宾德纠结的性别认同,小女孩儿身上同时具有的幼态及脆弱感或许亦是法胖内心的自我体验。毕竟我们从法斯宾德的人生和作品里都能清晰地感知,他是一个多么真纯、暴戾却又十分脆弱的人!

在《人生故事:与法斯宾德对话》里,法胖简短地谈到过他对精神分析的兴趣。这部纪录片拍摄于1978年7月的巴黎,在《玛丽娅·布劳恩的婚姻》开拍以前,彼时距离法斯宾德因毒品过量而猝死不足四年。在电影学者Peter Jansen一个又一个问题的追问下,法胖不得不回答了包括童年缺失、离开德国的决定、外界对其近作的批评等工作和个人生活方面的问题。我对法胖回避摄影机的眼神、一根接一根似乎无法控制地抽烟的动作和他避免深谈个人问题的讲话技巧印象深刻。当时我想,这位集疯狂和天才于一身的电影大师,不知有着怎样如渊薮般深幽的内心。他在访谈近尾声时回答了有关精神分析的问题,表达了自己对精神分析很有兴趣,但也诚实地表示因生活环境的动荡而尚未实现接受一次分析的想法。在我看来,法斯宾德没有被精神分析过,就已经具备了精神分析式的直觉。他在《恐惧中的恐惧》里所刻画的玛戈母女的雌雄同体性,正是精神分析告诉我们的有关人的真相之一:我们每个人都是雌雄同体的,人们对性别和性取向的感受是一段具有连续性的光谱,而不是非此即彼的两个极端。

电影里的Bibi也正处于精神分析理论所划分的一个特别重要的人生发展阶段,俄狄浦斯期。玛戈曾经望着熟睡的女儿喃喃自语:“我的孩子们有个生病的母亲,一个陌生人。这样不行。”这的确不行,对Bibi并非理想的养育环境。Bibi在学校受伤,头部流血,老师牵着她的手送她回家,这个孩子一路大声哭喊着:“我要妈妈!”可是玛戈在家刚刚就着酒精服下药片,正坐在地板上,戴着耳机享受震耳欲聋的流行音乐,根本听不见老师的敲门声。Bibi的母亲处于恐惧之中,需要不停地吞下安定药片,而她的父亲忙于工作,几乎不表达任何情绪。因此这部小品式电影给观众带来的沉重感还在于,在Bibi的俄狄浦斯三角当中,除她自己以外的两个角都几乎是空的,没有人来帮她承担成长的重量。在这样的环境中长大的孩子,未来会面对怎样的人生呢?她会不会对自己的父母由爱转恨,以至于长大后想要复仇呢?

《恐惧中的恐惧》里还包含一个与本文关系不太大,但是特别突出的主题:被窥视的女性。在这部电影里,偷窥玛戈生活的不仅有打她肉体主意的Merck医生,还包括嫉妒她的妹妹。他们躲在窗帘后的目光无孔不入,渗透进玛戈生活的方方面面。难怪玛戈会说:“我有无法以语言表达的恐惧。”根据片中情节,玛戈对这些窥视她的眼睛的存在浑然不觉。然而她的潜意识是否早已知悉了这些不怀好意的窥测呢?影片末尾,玛戈先是告别了Edda,被丈夫接出医院,接着又在家中得到鲍尔先生自尽的噩耗。这两个情节的并置除了如我在前面所说,显示出玛戈已经失去了她的真实自我,也在向观众暗示着女主人公人格的解体。从精神病理的角度看,恰恰是在医院的女医生安慰丈夫说玛戈没有精神分裂症之后,玛戈不可避免地走向了精神分裂之路。而如果我们把Edda和鲍尔先生看作是从玛戈的内心分裂出来的形象,便能更容易理解,为何这两个角色显得如此单薄、突兀并且缺乏他们出现在这部影片里的必要语境。

玛戈是一位内心单薄、脆弱的女性,也是一个需要身边有强大支持,却得不到这份支持的年轻母亲。电影里的玛戈会唤起观众——尤其是有过生育经验的女性观众——的同情和怜悯,但对她幼小的孩子Bibi而言,她却可能是一个可怕的存在,是安德烈·格林所定义过的那类情感不在场的“死母亲”。本片德语片名为Angst vor der Angst,vor这个介词的原意是“在……的前面”。在每个家庭的全家福照片里,孩子都会站在父母身前;在玛戈恐惧感受的前面,大约也横亘着Bibi的恐惧,她在潜意识里对自己母亲的惧,乃至恨。Bibi是当代的俄狄浦斯,是雌雄同体、模糊了性别的俄狄浦斯,她对玛戈既爱又恨,因爱而生恨。

(未完待续)